어렸을 때부터 나는 집에 손님이 오는 게 싫었다. 숫기 없는 아이들은 원래 그렇지 않은가. 낯선 사람 앞에 불려 나가 꾸벅 인사를 하고, 의무적으로 몇 마디 질문에 대답을 하고 나면 무슨 시험에 합격한 것처럼 용돈을 손에 쥐기도 했지만, 나는 용돈 따위 필요 없으니 제발이지 집에 손님이 오지 않기를 바랐던 것 같다. 심지어 동네 친구들이 많았던 중학생 때를 제외하면 친구들을 집에 데려와서 노는 일도 극히 드물었다. 지금 사는 이 집에 다녀간 친구들이 더러 있기는 하지만, 다들 한두번에 그쳤을 뿐 "우리 집으로 놀러와"라는 말은 예나 지금이나 웬만해선 내 입에서 나오지 않는다.

다행히 부모님도 그리 숫기가 많은 편은 아니어서 가난한 살림살이를 드러내는 걸 꺼려하셨던 지라 집에 손님이 자주 들이닥치진 않았다. 친척들이야 워낙 많으니 무슨 날 때마다 오가는 일이 잦았지만, 우리 집에서 친척들은 손님의 범주에 속하지 않는다. 그냥 가족일 뿐.

하지만 아주 가끔 아버지가 술을 드시고 친구들을 몰고 오시거나, 학교에 다니실 때 학생들을 몰고 들이닥치는 경우가 있었는데 그럴 때면 나는 막 화가 났다. 낯선 사람들에게 내 영역을 침범당하는 기분이랄까... 게다가 온 식구들이 청소엔 젬병이라 늘 너저분하게 늘어놓고 사는데, 우리끼리야 편하고 좋지만 남들이 보고 게으르다거나 지저분하다고 욕할 게 뻔하니 창피했던 거다.

그나마 손님이 미리 온다는 걸 알면 눈가리고 아웅하듯 보이는 데만 대강 청소라도 해두지만, 그런다해도 낯선 이들과의 어색한 대면이라든지 손님접대 과정은 참 싫고 민망했다. 어른이 된 뒤에도 손님을 싫어하는 마음은 여전한데, 특히 회사를 관두고 집에서 일을 하기 시작하면서 상황은 더욱 나빠졌다. 중년 및 노년에 접어든 아줌마들의 취미가 몰려다니며 수다떨기임을 모르는 바는 아니지만, 수시로 이집저집 몰려가 끼니를 해먹고 와글와글 수다를 떠는 아줌마들의 취미가 가끔 우리 집에서 발현되는 경우, 내 입장이 몹시 난감해진 것이다. 특히 올빼미 생활에 빠져든 프리랜서 번역가가 집구석에서 낮동안 대체로 어떤 모습일지를 감안할 때, 상황은 더욱 괴로워진다. 쑥대머리 산발을 하고 나가서 엄마 친구들에게 인사를 하자니 꼬락서니가 말이 아니고, 인사를 안하자니 그 집 딸 예의없다는 소리를 들을 테고. -_-;

내가 오밤중에 일하고 대낮까지 잠을 자야하는 오묘한 직업을 가졌음을 나중엔 동네 아줌마들도 이해해 주셨기 때문에, 요즘엔 감지 않은 머리를 질끈 올려 묶고 눈꼽도 떼지 않은 얼굴로도 꾸벅 인사를 하거나 아예 태평하게 잠을 자고 있을 정도로 편해지긴 했지만, 우리 집으로 마실 오시는 엄마의 최측근 동네 친구들을 제외하면 여전히 집에 누가 오는 게 싫다.

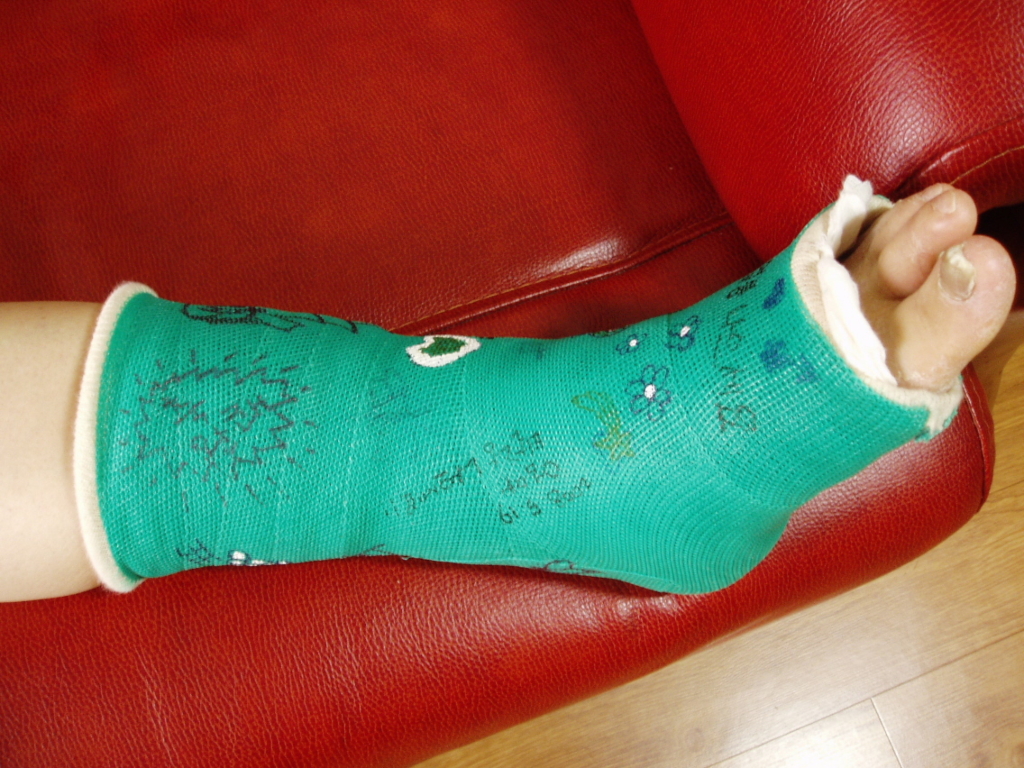

아 그런데, 요샌 신경질나게도 손님들이 자주 들락거린다. 엄마가 깁스를 해 꼼짝 못하게 되었다는 소문을 만방에 자랑하듯 알렸기 때문에 문병객이 늘어난 것이다. ㅠ.ㅠ 물론 다리를 다친 걸 빼면, 엄마는 그 어느때보다도 컨디션이 좋으시다. 뭔가 당신 몸에 더 큰 위기가 닥치면 울 엄마의 우울증은 언제 그랬냐 싶게 꼬리를 내리는 오묘한 성격을 갖고 있는데, 한동안 심해지는 듯하여 나의 제주도 여행까지 무산시켰던 왕비마마의 우울증은 이번에도 발목 뼈에 금이 간 것과 동시에 급호전되었다. ^^ 온 가족은 물론이고 친구들, 친척들의 관심이 집중될 뿐만 아니라, 툴툴거리며 성깔 부리던 늙은 딸도 순한 양처럼 왕비마마를 보필할 수밖에 없는 상황이 아무래도 몹시 뿌듯하신 모양이다.

어쨌거나 여전히 올빼미로 살아야 하는 나로선 갑자기 늘어난 손님접대가 짜증스러울 만큼 짐스럽다. 바쁠 땐 집안 청소에 신경쓰기는커녕 사흘씩 머리도 안감고 질끈 묶고 있는 데다가 무릎 나온 추리닝이 기본 옷차림인데 사정 빤히 아는 동네 아줌마들이야 그렇다 치고 낯선 이들에게까지 그런 한심한 모습을 보일 수야 없는 법 아닌가! ㅠ.ㅠ 설상가상으로 오늘은 엄마가 다니시는 절에서 떼지어 문병을 다녀갔다. 원래 어제부터 온다는 소식에 기겁하여 일단 청소는 했지만 그럴 필요 없다고 극구 말렸는데 급기야 쳐들어 온 것이다. 그분들이야 아픈 사람을 문병하겠다고 생각하는 건 당연할 것이다. 하지만 나는 무슨 자랑이라고 사방팔방에 부상 소식을 알려 하루가 멀다하고 손님들을 불러들이는 왕비마마가 신경질나고 꼴보기싫었다. (나 못된 딸 맞다)

아무것도 준비할 필요 없다지만, 별 것 아니라도 과일 깎아 내고 차 끓여 내는 게 얼마나 귀찮은데!! 젠장. 게다가 처음 보는 것이나 다름 없는 아줌마들 사이에서 꿔다 놓은 보리자루처럼 구석에 앉아 있는 것도 완전 고역이다. 눈치 봐서 얼른 방으로 도망쳐 나오기는 하지만, 손님 접대는 정말 내 취향이 아니다! 어서 엄마가 깁스를 풀어 병문안 오겠다는 사람들도 없어지길 바랄 뿐인데, 앞으로 남은 3주가 참 길게만 느껴진다.

다행히 부모님도 그리 숫기가 많은 편은 아니어서 가난한 살림살이를 드러내는 걸 꺼려하셨던 지라 집에 손님이 자주 들이닥치진 않았다. 친척들이야 워낙 많으니 무슨 날 때마다 오가는 일이 잦았지만, 우리 집에서 친척들은 손님의 범주에 속하지 않는다. 그냥 가족일 뿐.

하지만 아주 가끔 아버지가 술을 드시고 친구들을 몰고 오시거나, 학교에 다니실 때 학생들을 몰고 들이닥치는 경우가 있었는데 그럴 때면 나는 막 화가 났다. 낯선 사람들에게 내 영역을 침범당하는 기분이랄까... 게다가 온 식구들이 청소엔 젬병이라 늘 너저분하게 늘어놓고 사는데, 우리끼리야 편하고 좋지만 남들이 보고 게으르다거나 지저분하다고 욕할 게 뻔하니 창피했던 거다.

그나마 손님이 미리 온다는 걸 알면 눈가리고 아웅하듯 보이는 데만 대강 청소라도 해두지만, 그런다해도 낯선 이들과의 어색한 대면이라든지 손님접대 과정은 참 싫고 민망했다. 어른이 된 뒤에도 손님을 싫어하는 마음은 여전한데, 특히 회사를 관두고 집에서 일을 하기 시작하면서 상황은 더욱 나빠졌다. 중년 및 노년에 접어든 아줌마들의 취미가 몰려다니며 수다떨기임을 모르는 바는 아니지만, 수시로 이집저집 몰려가 끼니를 해먹고 와글와글 수다를 떠는 아줌마들의 취미가 가끔 우리 집에서 발현되는 경우, 내 입장이 몹시 난감해진 것이다. 특히 올빼미 생활에 빠져든 프리랜서 번역가가 집구석에서 낮동안 대체로 어떤 모습일지를 감안할 때, 상황은 더욱 괴로워진다. 쑥대머리 산발을 하고 나가서 엄마 친구들에게 인사를 하자니 꼬락서니가 말이 아니고, 인사를 안하자니 그 집 딸 예의없다는 소리를 들을 테고. -_-;

내가 오밤중에 일하고 대낮까지 잠을 자야하는 오묘한 직업을 가졌음을 나중엔 동네 아줌마들도 이해해 주셨기 때문에, 요즘엔 감지 않은 머리를 질끈 올려 묶고 눈꼽도 떼지 않은 얼굴로도 꾸벅 인사를 하거나 아예 태평하게 잠을 자고 있을 정도로 편해지긴 했지만, 우리 집으로 마실 오시는 엄마의 최측근 동네 친구들을 제외하면 여전히 집에 누가 오는 게 싫다.

아 그런데, 요샌 신경질나게도 손님들이 자주 들락거린다. 엄마가 깁스를 해 꼼짝 못하게 되었다는 소문을 만방에 자랑하듯 알렸기 때문에 문병객이 늘어난 것이다. ㅠ.ㅠ 물론 다리를 다친 걸 빼면, 엄마는 그 어느때보다도 컨디션이 좋으시다. 뭔가 당신 몸에 더 큰 위기가 닥치면 울 엄마의 우울증은 언제 그랬냐 싶게 꼬리를 내리는 오묘한 성격을 갖고 있는데, 한동안 심해지는 듯하여 나의 제주도 여행까지 무산시켰던 왕비마마의 우울증은 이번에도 발목 뼈에 금이 간 것과 동시에 급호전되었다. ^^ 온 가족은 물론이고 친구들, 친척들의 관심이 집중될 뿐만 아니라, 툴툴거리며 성깔 부리던 늙은 딸도 순한 양처럼 왕비마마를 보필할 수밖에 없는 상황이 아무래도 몹시 뿌듯하신 모양이다.

어쨌거나 여전히 올빼미로 살아야 하는 나로선 갑자기 늘어난 손님접대가 짜증스러울 만큼 짐스럽다. 바쁠 땐 집안 청소에 신경쓰기는커녕 사흘씩 머리도 안감고 질끈 묶고 있는 데다가 무릎 나온 추리닝이 기본 옷차림인데 사정 빤히 아는 동네 아줌마들이야 그렇다 치고 낯선 이들에게까지 그런 한심한 모습을 보일 수야 없는 법 아닌가! ㅠ.ㅠ 설상가상으로 오늘은 엄마가 다니시는 절에서 떼지어 문병을 다녀갔다. 원래 어제부터 온다는 소식에 기겁하여 일단 청소는 했지만 그럴 필요 없다고 극구 말렸는데 급기야 쳐들어 온 것이다. 그분들이야 아픈 사람을 문병하겠다고 생각하는 건 당연할 것이다. 하지만 나는 무슨 자랑이라고 사방팔방에 부상 소식을 알려 하루가 멀다하고 손님들을 불러들이는 왕비마마가 신경질나고 꼴보기싫었다. (나 못된 딸 맞다)

아무것도 준비할 필요 없다지만, 별 것 아니라도 과일 깎아 내고 차 끓여 내는 게 얼마나 귀찮은데!! 젠장. 게다가 처음 보는 것이나 다름 없는 아줌마들 사이에서 꿔다 놓은 보리자루처럼 구석에 앉아 있는 것도 완전 고역이다. 눈치 봐서 얼른 방으로 도망쳐 나오기는 하지만, 손님 접대는 정말 내 취향이 아니다! 어서 엄마가 깁스를 풀어 병문안 오겠다는 사람들도 없어지길 바랄 뿐인데, 앞으로 남은 3주가 참 길게만 느껴진다.